论黔北渝南文化的同质性

黔北渝南曾是古鳖国、古鳛国、古夜郎国、古巴国的疆域。秦以后将这一区域纳入中央王朝的管理范围,历代王朝在这一区域设立的郡、县、州、府等行政区域均有交结之地,且辖地时常变化。如明时今黔北大部地域属四川管辖,清时才划归贵川,而1948年和1954年均有桐梓居仁乡划归綦江县和桐梓的13个乡(镇)和綦江、南川的6个乡组建南桐矿区(现万盛)的历史渊源。同时这一区域历史上均为古濮人、古巴人、僚人的栖息之地,明清时大量移民进入这一区域,使得这一地区人相亲、音相同、习相近,虽然行政区域不同,但长期以来的人文交流频繁,加之物产相同,民俗相近,久而久之形成了这一地区文化的同质性。

一、民族文化同源

黔北渝南大多数地段处于大娄山核心区和边缘地带,这里山水相依,物产相同,自古为民族交融,文化碰撞之地。巴蜀文化、夜郎文化、中原文化在这里都能找到其历史渊源和演化过程。

这里最早的地盘业主是古濮人、古巴人等。古濮人、古巴人在这里开荒辟草,创造了古老的文化。这些古代先民在这一区域留下了众多他们活动的遗存,但由于地处偏远,正史上对这一区域的史实记载甚少,往往只有只言片语。如周成王在成周大会诸侯“卜(濮)人以丹沙”“武王伐纣,巴人、蜀人从”。渝南黔北均遗有出产丹沙的历史记载和相关痕迹,这一带的綦江(万盛)以及渝西南的大足和习水、赤水、桐梓均遗有大量汉代古崖墓。这一地区为全国汉代古崖墓最为集中的地区。现史学界基本认定这些古崖墓为古濮(僚)人的墓葬,说明綦江河和赤水河、习水河流域的这一地区为古濮人居住和生息之地。而发源于大娄山的綦江古称为僰溪,綦江汇入长江的地方至今仍称僰溪口,而其源头则是由夜郎溪、僰溪、葛溪、蒲渡河等与古濮人僚人相关的名称称呼,同样说明这一地区曾是夜郎遗族、仡佬先民的生存之地。

秦汉伊始,这一区域在历史上设置的许多州县均互相包含。如正安、务川等曾是秦时巴郡南境,綦江(万盛)桐梓北部历史上均有同属一地的历史。这种历史上曾为共同地域或你中有我,我中有你的渊源导致产生了许多相同或共同拥有的文化。

汉时尹珍从这里赴京师从许慎为师,学习中原文化礼仪,晚年回乡在渝南黔北开馆授徒传播汉学,成为这一地域传播汉学第一人。民国《桐梓县志》以尹珍始“南域始有学焉”。据《南川县志》载:“尹子而綦江、南川、绥阳皆附之”。

唐时在这一区域设置夜郎县,加之李白获罪流放夜郎,更使这一区域声名远播,同时也加快了这一地区的文化传播。明代文学家杨慎遭贬流戍云南,途经这里曾写下了“夜郎城桐梓,原来媟垒平;村民如野鹿,犹说翰林名”的千古佳句。至今桐梓、綦江、绥阳等地都留下了李白的众多传说和物化纪念。

宋时夜郎人赵高峰出仕为官,晚年辞官回乡居青莲院,并在今綦江扶欢坝创建了綦江境内最早的寺庙——崇恩寺,在这一带文化影响深远。同样由这里走出的冉琎、冉璞兄弟在重庆合川筑钓鱼城以抗元,被人誉为“上帝之鞭”的蒙古大汗蒙哥在此丧命,这里成为“上帝折鞭”处,使钓鱼城享誉欧洲,也使垂亡的南宋苟延残喘了几十年。也是在宋代曾在这一地区设夜郎郡,辖夜郎等四县,而现在的綦江、桐梓、南川、道真、正安一带均为历史上曾经设置的荣懿,扶观、溱溪、播州、带水等县属地。这块土地上的僚人在宋明等朝均遭大规模的屠杀,致大量仡佬先民四散逃离或改变民族成份以图生存。

明清两朝的大移民,加快了这一地区的民族融合和民族演变,这里逐渐形成了与汉族地区别无二致的文化传承和民俗习惯,除少数苗族还坚守自己独特的文化外,历史上的濮人、僚人只能在一些已经和汉族相融的民俗中能依希找到他们当年的痕迹,在一些遗留下来的古地名,古遗址中仿佛能看到他们当年生活栖息的身影。

总之,黔北渝南地区曾是古濮人、古巴人曾经生活的地方,随着历史进程和民族融合的演变,这块土地上逐渐形成了有别于他的自己的独特地域历史文化。

二、地域语言同音

相同的地域条件,相同的族群构成,在长期的生产生活和社会交往中产生了相同的地域语言——方言。

黔北渝南方言均属北方语系普通话方言区中的成都官话(西南官话),这一区域由于山地分割,又分为许多不同的小方言。由于这一地区共处于四川盆地边缘过渡地带的大娄山核心区,相对封闭的地理条件使得这一区域方言保留较为一致。同时这一地区为古濮人生活之地,由于古濮族系语言分散,且不完善,随着巴与濮的融合,加之后来其它如百越、苗瑶族系的穿插进入,致濮人语言和后来的僚人语言,仡佬语言消失严重(现这一带也没人能使用仡佬语,其它地区的仡佬语言即使族系相同,居住相邻语言也不相通,且以极快的速度消失),但他们的一些语词都保存在了现在的黔北渝南方言中。

在黔北渝南一带的方言中,保留了太多的这一地区的历史积淀和文化内涵,包含了这一区域人民生产生活乃至生命的信息,是夜郎文化、巴蜀文化、中原文化以及其它族群文化相互渗透,相互交融兼收并蓄而形成的区域性独特的文化符号。

黔北渝南方言均属西南官话,但这一带许多方言又与成都话与贵阳话有明显区别。

其一,这一带很多词语后面儿化音特别重,使这一地域的语音明显区别于周边。如靠近一词在这一带方言中往往是用挨边儿来表达,其它如碗也是碗儿,猫是猫儿,狗是狗儿,凳子是板凳儿,刀是刀儿等等,类似发音更是明显区别于其它地区。

其二,黔北渝南方言中,一些用词是其它邻近方言中没有的。如蹲起,在这一带是用姑(音)起,酷(音)起等来表达,收拾一下叫杀贴(音)一下,烤火用向(音)火来表述,跑叫条(音),送东西用拼(音)东西来表述,肉则表述为嘎嘎等等,很多为相邻的其它方言中没有的词语。

总之,黔北渝南方言色彩鲜明,味道浓郁,地域特点明显。虽然两地均属普通话方言区,但很多词语根本不能用普通话表达,在现代汉语字辞典中均也不能准确体现,而说出来外地人根本听不懂,邻近地区的人也要经过解释方能知其意思。黔北渝南两地虽分属不同行政区域,但其方言表达基本一致,没有交流障碍,表明了两地紧紧相连的地域及历史关系。

三、民间文学戏曲同根

在川南黔北一带,流传着用柳技避免兵祸而沿袭下来的杨柳街和挂陈艾和水昌蒲纪念端午和祈求平安的传说。有说是太平军或张献忠或平播官军看到一少妇将大孩子背在背上而手牵小孩子躲兵祸,感到奇怪,就问为何这样,少妇答道:大孩为前夫所生,是前夫仅有的血脉,而小孩是和现在的丈夫所生,有意外还可再生。少妇的行为感动了军队,于是告诉少妇,回去在家门上挂上柳枝以避杀身之祸。少妇回家后叫周邻都在门上挂上柳技,使整条街坊乡邻都避免了兵灾之患。乡邻街坊为感谢少妇而将街道更名杨柳街。

川剧源于四川也称川戏,同时也是流行于渝南黔北的一种戏曲形式。川剧具有生动活泼,幽默风趣的特点且充满鲜明的地域特色,在民间大受欢迎,黔北各地过去均有川剧院(团)和戏班,渝南更甚。究其原因,川剧根植于川(渝)及相邻的黔北的民间歌舞和戏曲,特别是川剧最主要的演唱形式——川剧高腔,至今在黔北渝南一带仍能找到其原生态民歌及戏曲的痕迹。遵义非物质文化遗产,流行于渝南黔北大娄山核心地带狮溪的高腔山歌,高亢粗犷,感染力及穿透力极强,是人们日常劳作,生活及内心情感和地域风情的表达,流行于渝南黔北一带的山歌《坳岩号子》《楠木薅秧号子》《抬石号子》《黄杨扁担》等都是这一区域人民在劳作和生活中流传久远的川味民歌。同为遵义非物质文化遗产的《海龙薅秧歌》更是明末清初由綦江人陈长安、陈友才二人来海龙一带(那时遵义还属四川管辖),在四川号子的基础上结合当地风情传唱开的。

在紧邻重庆綦江(万盛)、南川的桐梓县至今遗有两种原生态的民间戏剧,均沿于古时四川人到桐梓定居传承。如列入遵义市非物质文化遗产的文昌戏源于唐代,元未传入桐梓,在桐梓高桥一带传承了六百余年。流行于桐梓新站、松坎一带的舞扬神剧是三百余年前随川盐入黔,从四川进入现贵州(松坎、新站为川盐入黔之綦岸终点,现这一带还遗有许多戏台遗址),盐商们在这一带聚集,为丰富乡间的精神生活,请来戏班搭台唱戏,至今也传承了八代。从这些戏中的剧目、扮像、唱腔中你都能感到川剧的韵味,将其称为川剧的活化石也不为过。另在黔北绥阳枧坝等地流行的阳戏等均沿于四川,至今也有两百多年历史。综上所述,作为中国戏曲一大剧种的川剧,流传于川(渝)及黔北,从其产生的根源中,我们不难找到其产生和存在的土壤。除此之外,渝南黔北过去在民间流传的打围鼓(又称打镏子、打排鼓,为川剧的一种简单形式,只说唱,不表演),也在一定程度上说明两地文化的同质性。

四、共同的古道记忆

渝南黔北自古为濮人、巴人等古民族生存之地,各部族间联系是依靠原始的久而久之形成的羊肠小道。由于历代中央王朝开疆拓土的需要和西南人民在接受中原文明的历史进程中,逐渐开拓形成了连接重庆和贵州的南北向大通道——川(渝)黔古道,随着古道的诞生,古道上在历史的长河中给黔北渝南人民留下了太多的共同的历史记忆。

古道上的“蒙渡”‘蒙山’是中央王朝打通西南夷的物化见证;古道旁的僰溪、夜郎溪、葛溪、蒲渡河是古濮人在这块土地上生存的历史记忆;古道上的松坎驿、桐梓驿、魁岩栈、泗渡栈等是士农工商,贩夫走卒南来北往以及古道从荒凉到繁荣再归于寂静的见证;古道上众多的山神庙、土地庙及叫茶店子、幺店子的地方,是人们缅怀那段往事的绝佳人文景观;古道上流传的众多民间传说、民歌民谣,更是两地人民留传下来的宝贵精神财富。

走在这条连接南北的古道上,你可以感受到唐蒙通夜郎的艰险曲折和李白“蜀道难”的哀叹;感受到僚人尸堵断流的悲壮及僚人多姿多彩的文化;你也可以感受到杨应龙挥戈北进的鼓点声声,感受到明廷南下平播的战马嘶鸣;可以感受到张献忠余部在这里联明(南明)抗清的最后一搏,也可以感受到吴三桂镇压南明残余又复而反清的历史轨迹;可以感受到太平军在这里转战的旧事,也可以感受到“康乾盛世”时大量移民和随之而来的繁荣。

时间流转到现代,辛亥革命后,贵州大汉军政府曾派出援川军通过这条古道帮助蜀军政府剪除叛乱分子,安靖地方;护国战争中,护国黔军在川(渝)黔交界的九盘子与北洋军激战,护国运动最终挫败了袁世凯称帝复辟的闹剧。九盘子战斗中有出色表现的一个黔军连长周西成,后来在重庆一带的四川内战中坐大,最终成为民国时期广东政府任命的第一位贵州省主席。而当时曾在这条古道上背盐养家的王家烈,则追随周西成而成为末代的“贵州王”,加上周西成后的继任者毛光翔。也是这三位从渝黔古道上走出的贵州当政者,在他们执政期间,周西成开创了贵州公路的先河,而王家烈时期,更是将周西成时代修到遵义的公路延伸到了桐梓。而抗战期间则把初成的与古道并行的川黔公路拓宽改造连接到了重庆,使古老的通道焕发出了新的辉煌,成为抗战期间重庆民国政府的生命线。

遵义解放前夕,驻防遵义的国民党44军(由川军组建)仓煌北逃入川,其留下准备炸桥毁路的后卫营在遵义地下党的策划下倒向人民,营长陈家骥带领该营成为解放军挥师北上解放四川的前卫营,首先解放了綦江,为渝黔古道上的历史风云增添了辉煌的篇章。

长长的古道连结了黔北渝南两地的民族情感和历史情怀也伴随产生了相同相近的夜郎文化、尹珍文化、丹沙文化、盐运文化、民间戏曲文化、民族文化、移民文化、长征文化、抗战文化等绪多带有鲜明地域特色的众多文化符号。而至今屹立在黔渝交界的清代巨型石碑“邻境蒙庥”更是两地人民和睦相处,文化相同、情感交融的物化见证。

时至今日,古老的驿道边,210国道、渝黔铁路、渝黔高速、渝黔快铁相继开通,加快了南北人流物流信息流的交往交融,经济的发展也必将促进两地间的文化大繁荣。

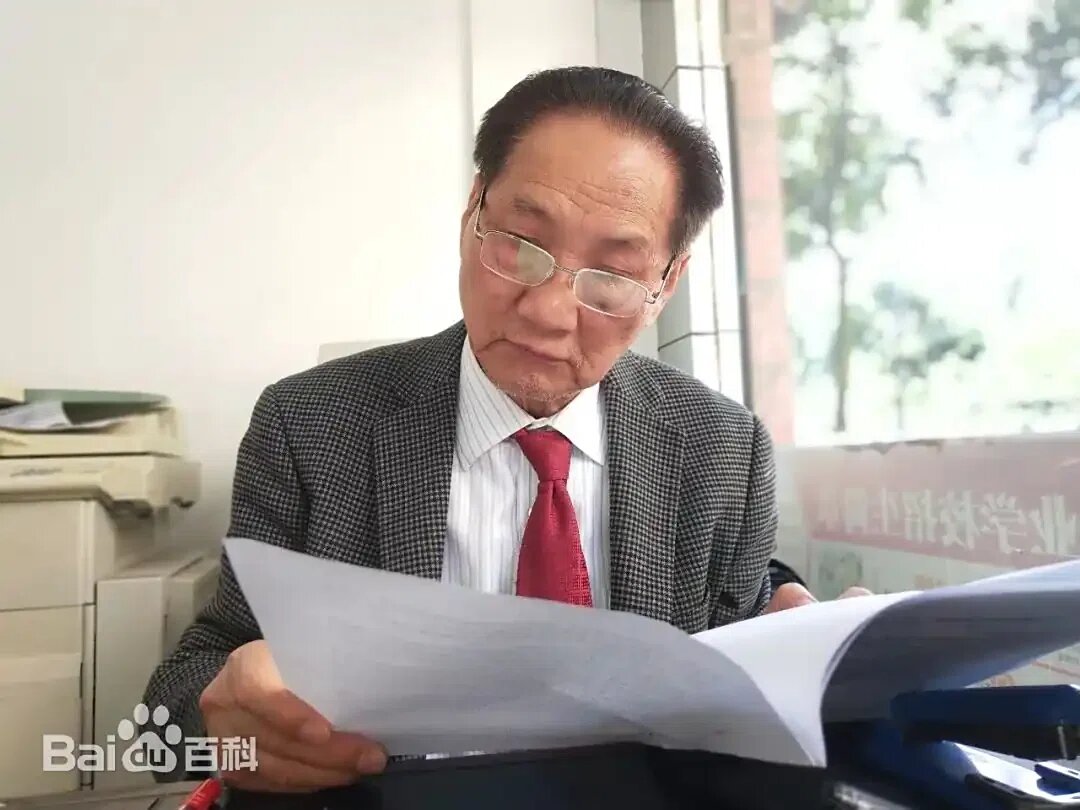

作者:申翔 原遵义市政协文史委主任 原载:娄山文化研究会《娄山魂》