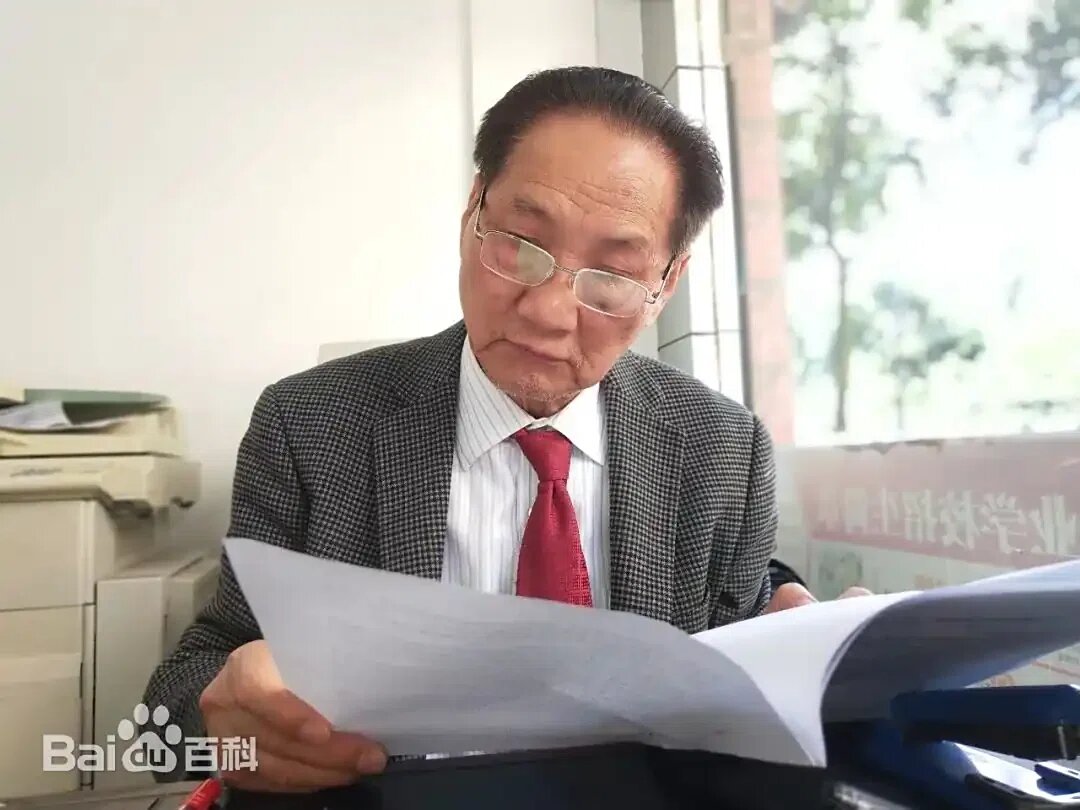

“忍而有仁”娄师德

娄师德是武则天时代的一个重臣名将。不过,他留给后世的形象却有些“另类”:其一,特别能忍耐。一次,他与宰相李昭德一同入朝,娄身体肥胖,跟不上步伐,李在前面左等右等不见他来。待他走到时,李“怒骂曰”:“你这个只配种地的臭家伙。”而娄却笑着答:“我不种地,让谁种呀?”对李的鄙视像没事人一样。另一位宰相狄仁杰,在“班子”中也看不起娄师德,多次将他排挤到朝外,而娄总是“无怨无悔”。最能反映娄的这种性格的,是他在宰相任上送别即将赴代州履刺史职的弟弟的那番话,由此中国的词林里有了一个“唾面自干”的成语。其二,特别不在乎官位。一次,娄师德与王孝杰率军与吐蕃作战,唐军大败。王被削职为民,娄被贬为原州(今宁夏固原)员外司马。一次签署文件时,他似乎恍然大悟,吃惊地说:“官爵全都没有了?”紧接着又说:“也好,也好。”十分坦然。这事若放在当今的胡建学、李真身上,恐怕早气得七窍生烟,哭天喊地了。其三,特别平易。娄师德任兵部尚书时,一次巡视并州(今太原),入境后,近处的官员都前来迎接并随行。到了吃中午饭的时候,娄怕人多打扰地方官,便招呼大家一齐在驿站吃饭。而驿站让他吃的却是精细的白米饭,别人一律是粗糙的黑米饭。娄便把驿长叫来责备道,你怎么会弄两种饭待客?驿长连忙解释。娄师德还是放下白米饭与大家一齐端起了黑米饭,坚决不搞特殊化。娄任纳言(正二品,鸾台最高长官)时,一次出巡视察屯田,因为脚有毛病,便坐在光政门外的一块大木头上等马。此时,一个县令也与娄挨着坐在那块木头上。当县令得知旁边坐的乃当朝纳言时,大惊,连忙站起来口称“死罪,死罪”赔不是。娄却说:“你因为不认识我才和我平坐,法律上没有犯死罪这一条。”尔后还与县令开了个玩笑。娄师德还留下个“豺狼咬鱼”的故事。透过这些故事,你会发现,在这位高官身上,有一种天然的平民意识、平等意识,与下层乃至百姓有一种水乳交融的融合力。前几天,北京一位教授给《南方周末》写信,说他到河南某地级市出差。一天,下榻宾馆的电梯突然被“管制”,说有重要人物来。房客左等右等不见“重要人物”,电梯自然仍被“管制”。教授等得实在不耐烦了,便去与服务生理论,服务生反过来振振有词地教育了教授一番:“这是我们的特色,难道你不懂!”后来,“重要人物”终于来了,原来是该市的市委书记。这位教授颇为感慨:“一个地级干部,怎么会有那么大的威风,连吃饭也要摆这么大的谱?和民众一起乘电梯能损害他什么?”假如这个市委书记官至当年的娄师德,我估计他要把那个县令骂得狗血喷头,骂过之后说不准还要撤职;那个端了白米的驿长也不会有什么好果子吃。我堂堂当朝尚书爷,岂是一碗上等米便可打发了,为什么不安排五星级?为什么不安排名酒佳肴,再呼来一群佳丽侍候?

那么,娄师德为什么能这样做呢?这里不想展开过多的话题,只是想分析一下他的“特别能忍耐”。要知道这种忍法,即使放在升斗小民身上,也是显得有些窝火、窝囊和晦气。那么,娄大人乃是不知尊严为何物的蒙昧之人?不是。娄自幼才思敏捷,弱冠之年便以进士及第授江都(今江苏扬州)县尉。以此为起点,在仕途上几近一路风光。做过都督、制史,任过行军大总管,边疆屯田的最高长官,入朝做过御史、宰相等等。有过作战、外交、农业、兵事、监察等多方面的历练。武则天赞他“卿有文武材”,中央民族大学副教授蒙曼的评价则高度而又洗练:“忍而有仁。”那么,他为什么又要“唾面自干”呢?无疑,这与娄师德的天性有关,爹娘造就了他这么一个秉性。但人是社会的产物,这又何尝不是当时的环境造就的。人们知道,武则天治下的大唐,充满了血腥,酷吏来俊臣和野心家武承嗣之类,犹如一条条游弋在朝廷的毒蛇,伸着可怕的长信,随时在寻找着咬人的目标。一起起告发,一次次陷害,一桩桩大案,一场场屠杀,弄得满朝腥风血雨,人人朝不保夕。狄仁杰,魏元忠,李昭德,都是当朝宰相,国家栋梁,但仍免不了被“毒蛇”猛咬。狄仁杰被来俊臣下狱后,以头撞柱血流满面,为了保住老命,承认自己“谋反”,后来借送衣服的机会,将申诉信塞入棉衣夹层骗过了狱吏将信带回家,家人拿着信“上访”找太后喊冤才算放出狱。魏元忠不承认谋反,坚贞不屈,酷吏侯思止就拽住他的双脚在地上来回拖。这魏大人也算有心胸,受到如此污辱和惩罚竟还有心情阿Q:“我命运不好,譬如从驴背上掉下来,脚挂在足镫上,被驴拉着走。”被魏元忠形容为驴的侯思止,你道何方神圣?此厮几年前还在长安街上以打烧饼为生,自从武则天悬赏告密者后,这家伙罗织有功成了朝中新贵。侯思止之流用屠刀替太后的统治开路,“太后自垂拱以来,任用酷吏,先诛唐宗室贵戚数百人,次及大臣数百家,其刺史、郎将以下,不可胜数”。以致朝廷每任命一名官吏,宫中守门的人便私下讥笑道:“作鬼的材料又来了。”不久,这些“作鬼的材料”又莫名其妙地成了“鬼”。前文骂娄师德只配种地的李昭德,嫉恶如仇,堂堂正正,然而最后却被武则天将他与来俊臣一齐于闹市斩杀并暴尸。就是狄仁杰、魏元忠等人从狱中出来后,也都被贬为县令。而后党武承嗣之类,也不是省油的灯。武承嗣想诬告朝臣李孝逸,但又抓不到证据,便指使爪牙告密说李自己曾说:“名字中有兔,兔是月亮中的东西,当会有作天子的可能。”于是李孝逸被抓,武后念他过去有功劳,免了他的死罪,但却被削除名籍,流放儋州(今海南岛),不久就死掉了。武则天豢养的这两大邪恶势力,随时可以置人于死地,就连她“宠爱特厚”的掌上明珠太平公主,也被来俊臣盯上了。如此险恶的政治环境,使多少无辜者丧生。但娄师德却是个例外,他一生基本上没有受过什么挫折和迫害,一直活到70岁,而且“鞠躬尽瘁”死在了官位上;死后备享哀荣,被朝廷高度评价,这不能不说是个奇迹。这个“奇迹”与娄师德的“特别能忍耐”有很大关系,“忍”也正是他的官场生存的大智慧。俗语讲“柔弱是立身之本,刚强是惹祸之胎”,娄师德可谓深谙这个道理。自古以来,多少英雄俊杰都因为没有娄师德这样的“政治智慧”而带来了悲惨的结果,西汉的韩信、贾谊、晁错,魏晋的杨修、许攸、魏延、嵇康,明清的解缙、杨慎、杨继盛、金圣叹等等,都因为缺少娄的“窝囊”这样的官场生存术,而遭致了很悲惨的下场。不过,需要说明的是,笔者对娄师德这样的智慧,从心底上抵触和厌恶。光明磊落,不卑不亢;爱憎分明,敢哭敢笑,做事以人性为依归,以尊严为前提,这才是做人做官的精神常态。但是,同样需要说明的是,这是一种理想化的常态,今人需历史地看待前人,在武则天时代那样险恶的政治环境里(包括之前之后的历朝历代),娄师德的做法无疑是高明的。即使今天,比如在陈良宇、程维高、韩桂芝、马德那样的“土皇帝”手下当差,娄师德的那一套,恐怕仍有用武之地。

娄师德除了上面的“另类”外,还有两点,更为可贵。其一,为国分忧,知难而上。仪凤二年(公元677年),唐高宗李治鉴于来自吐蕃的威胁,颁发了《举猛士诏》,在全国范围内招募勇士,建立“预备役”以便对吐蕃进行军事打击。娄师德虽为文臣,却积极响应皇帝号召并应征入伍,唐高宗对娄大为赞赏(很可能这是娄第一次引起了国家最高领导的注意和重视)。次年,高宗以中书令李敬玄为统帅,率18万将士与吐蕃在今青海东南一带作战,由于主帅畏战,唐军遭到重创。危急时刻,娄师德收集散落将勇,重振了唐军士气。随后奉命出使吐蕃,就停战问题与对方谈判。谈判中他审时度势,分析精到,取得了“双赢”的结果,初步显露了一位高级将领和政治家的才华。永淳元年(公元682年),吐蕃众兵在今四川黑水、松潘一带犯唐,娄师德率兵反击,取得了八战八捷的战绩。从中又让人看到了娄师德性格中强悍的一面。其二,善于识才荐才,不搞小圈子。狄仁杰官至宰相如日中天时,颇鄙视娄师德,在武则天面前也不给他添什么好言。然而,狄相却不知道,正是娄师德的多次举荐,太后才知道当朝有个他,才有了以后的被重用。当太后亲口将这个真相告诉狄仁杰后,狄羞愧难当,说娄公的盛德让人实在看不到边啊!这件事表现出了娄两方面的了不起。一是眼光。他举荐的狄仁杰,既非赵括那样的空谈家,又非廖化那样的小人才,而是一代贤相,文能治国,武可安邦。狄仁杰死后,武则天鼻涕一把泪一把地哭,那绝对不是作秀,而是痛心疾首“天夺我国老何太早邪”,足见娄师德的一双慧眼何等了得。二是境界。他推荐了狄仁杰,却丝毫没有让人家感谢之意,更不要说借机结党了。当然,娄师德身上表现出的不徇私情、廉洁自律等等,也都可圈可点。限于篇幅,不再详述。

临收笔,还想谈谈娄师德的政绩观。我大致翻了一下史书有关娄的记载,他干一行爱一行,且政绩突出。武周天授初年(公元690年),娄主管北方营田,收获粮食数万斛,武后对之大加赞扬:说军队庞大的粮食消费再也不用去买和转运了,“览以嘉尚,颀悦良深”,高兴得武则天喜不自禁。

娄师德长期在与吐蕃接壤的河陇地区任“一把手”,史书对他的评价是:“前后四十余年,恭勤不怠,民夷安之。”这里的“民夷安之”尤为了不起。夷即吐蕃,它与唐朝的关系是打打停停,停停打打。能让夷族也能安居乐业,可见娄对边疆人民的贡献。然而,在取得这些成绩的之前、之中和之后,从未见娄大人高喊诸如“为官一任,造福一方”之类的口号,也未见他搞什么形象工程,做政治广告。更多的是默默无闻地做事,夹着尾巴做官。不过,作为封建社会的一位重臣,要求今天的官员以娄师德为榜样,显然有些“不合时宜”。但以他为镜子好好照照自己,从中加以借鉴,窃以为还是很有必要的。

【编辑 娄义华】

阅读 次