我家的孝传承

善孝为先,孝者百行之首,万善之源孝者,为人处事之根本也。人生在世,如上不能行孝,下不能施爱,何以彰显人伦,教化后人?某前些时日,与朋友闲谈,知当今世风日下,很多人皆无人伦之情,对父母长辈多有无礼且虐待,不赡养父老颇多,顿时心生感慨。忆起祖父生前谆谆教诲,父母身体力行,实难想象忤逆不孝者如此之众,思其根源,应是孝传承的缺失,教育的过度世俗化,国学的少读而导致。今年关将近,时日空闲,遂提笔想叙一叙我的祖父和父亲辈对我们的教育、冀望、处世等方面的影响。

我祖父生于1922年,少时家资巨富,曾祖母贤孝持家,曾祖父当时任甲长,本应是家庭和乐,顺风顺水长大成年,然不幸的是,祖父11岁时,曾祖父在他接任乡长的时候突然暴病而亡,终年27岁。留下偌大的家业和还未成年的儿女,在旧时,孤儿寡母的境况可想而知。所幸曾祖母坚强、自立,并为我曾祖父守节一生,她老人家独自抚养一子三女长大成人。我祖父居长,为了家业的兴盛,更为了守住家业,曾祖母在我祖父未满12岁时决定与芭蕉望族今狐家联姻,为我祖父娶妻,外御强敌,内有帮衬,我嫡祖母令狐氏比我祖父大8岁,是典型的旧社会婚姻,但他们都能相扶、相助、相爱到嫡祖母去世。因家庭变故,祖父12岁担当起当家、孝母、教妹的重责,还要继续学业。期间,我嫡祖母令狐氏已是20多岁的人了,她自进门后,温良恭顺,勤劳朴实,很快熟悉家中产业,协助好曾祖母管理家务,尽最大的努力为祖父分担责任,让祖父好安心学业,扩展家业,并代为照料、关爱幼妹,从不懈怠。对曾祖母从不恶声恶气、阳奉阴为,对幼妹从不心生嫌隙,总能关爱有加。对我祖父更是嘘寒问暖,关怀备至。对外也总能团结宗族、乡邻,不斤斤计较。很快,我家在曾祖母的操持下,在嫡祖母的帮衬下,家业又兴旺起来,增添了酒房、烟馆、田产、房产。祖父也慢慢长大成人,因感怀曾祖母不易,祖父成年后愈加孝顺、谦和,每早每晚必向曾祖母问安,有好吃的必先供养曾祖母,祖父成年时值民国四十年左右,当时的狮溪镇国民党部曾多次请祖 父述职,但曾祖母激烈反对祖父从政,并以死相胁,祖父至孝,遂打消了从政念头,专职于黄坪设学堂,以教化乡民。

祖父成年后,嫡祖母因患有疾,不能生育,遂与我曾祖母和祖父商量,要娶我祖母戴氏,以繁衍后嗣,仍由我嫡祖母令狐氏管家,祖母进门后,先后育了我父亲三兄弟,并恭顺贤惠,上孝曾祖母,下养孩儿,中帮嫡祖母操持家务,不分你我。体恤祖父更是贤良,因此家业愈加兴旺。到解放时,我家产业、田地、房屋更是空前,然社会变革,祖父被评为地主,家业没收。祖父在这个过程中积极响应党的号召,理解党的方针政策,配合组织工作,成分虽高,并为受到特别对待。

1951年,朝鲜战争爆发,美军把炮弹打到了家门口,父亲响应政府号召,踊跃参军,家中一切事情由祖母戴氏照顾(嫡祖母于1950年去世)。此时曾祖母高龄,三个孩儿尚小,全家重担压在了祖母肩上,但祖母从不气馁。对曾祖母侍奉极孝,对孩儿教育极为严格。祖父援朝回来又因小意外前往瓮安夹山媒矿改造,直到1984年才回归老家。期间,祖母之辛苦可知。然天不怜弱者,1959年大灾难,曾祖母及两位伯父先后因天灾人祸不幸离世,祖母用最后的粮食送别了他们,这对一个苦守多年的农村妇女是何等的残酷与凄凉?悲惨的现实不断敲打着她,彼时她既不知道丈夫是否安在,也不知以后时日该当如何面对,无助与彷徨困扰着她,但她看幼子尚存,理智告诉她必须坚强应对。当时曾有人建议她改嫁为自己寻一条生路,并说祖父可能已经不在。但她老人家回答:“一女岂可嫁二夫,就算饿死也必从一而终。”并努力的找野菜、挖蕨根,拼命养活我父亲,所幸皇天有眼,总算熬过了1959年,度过了那场大灾,并于1966年知道祖父还活着的消息,且长途跋涉,靠双脚行于瓮安与我祖父相见。当时交通不便,来回须一个月,全靠步行,这需要多强的毅力和坚持,方能做到呀!

在知道祖父活着后,祖母更是节俭,勤劳操持家务。一希望祖父回家时家用宽裕些,二是我父亲快成年,成家需费用,从1958年至1971年,祖母在曾祖母和两位伯父去世后,与我父亲相依为命13年,期间处境艰难无比,加上文革等原因,祖母更是谨小慎微,小心翼翼,在夹缝中努力生存,只为守着我父亲平安长大。从1951年至1971年,祖母独自奉老育儿20年,那要放在当下,有几人能做到?几人能坚持呢?

1971年我父亲20周岁,我祖母省吃俭用,凑足钱粮给我父亲完了婚,彼时祖母才刚刚40岁,却因长期操劳,心力交瘁,患上了风湿性心脏病,全身水肿。我父亲在与我母亲完婚后,便去大队去掉了祖母的劳动力,誓要与我母亲好好供养祖母,祖母从此后再未下地劳作,只操持家务。母亲深痛祖母之不易,对祖母从无半点冷言冷语,任何冰冷、费力活从未让祖母碰过,有点大米饭总是先让给祖母和孩子,在那个食物紧缺的年代,父亲和母亲为了大人和小孩,基本上长期靠菜和杂粮充饥。

1978年改革开放后,我家也分得土地,从此便走上了衣食不缺的日子。母亲却一如既往的节省,不舍得乱花一分钱,乱丢一粒粮食,唯独对祖母百般孝顺,总是好吃好喝侍侯着,我五六岁时,家境也比较顺了,但养的鸡生的蛋总吃不到,新鲜的猪肉也经常有,但我碗里却很少有,祖母碗中却经常有蛋有肉,小时我经常不解,暗暗埋怨母亲抠门,小孩子又那里知道持家有多难。

1984年祖父从瓮安归家,已经60多岁了,至此我们全家总算完成了几十年的心愿——团圆。在兴奋之余,我们姐妹从此开始了每日受教、讲礼仪、守家规的严谨日子,再也不敢放肆。祖父性情刚直,外表严肃,体型高大,又喜旧学,加之出身于大家庭,因此我们姐妹惧之、畏之,席间从不敢发言。我父亲因生计长年奔波于外,家中大部分事务皆由我母亲操持,母亲对我们从不娇惯,也不护短,每每见到我们受训,总是一句“叫你不听话,该打的模样”,弄得我们无计可施。等到姐姐们成年,各自成家,每次回家带礼物时,母亲总让她们送到祖父母那里,祖父母不需要再转发于我们。每次回家首先要问祖父母安好,离开时一定要亲向祖父母道别。

如今祖父母已作古,父母亲也年逾七旬,我家姐妹及侄子们均未有任何逾矩、过格之事发生,所谓上承下效,在一个有着规矩、有着无数孝行的家里长大,是我们无尚的福气,不管身在哪里,干的哪行,潜移默化的孝传承,都是我们最重要的做人之本,最重要的立业之根。

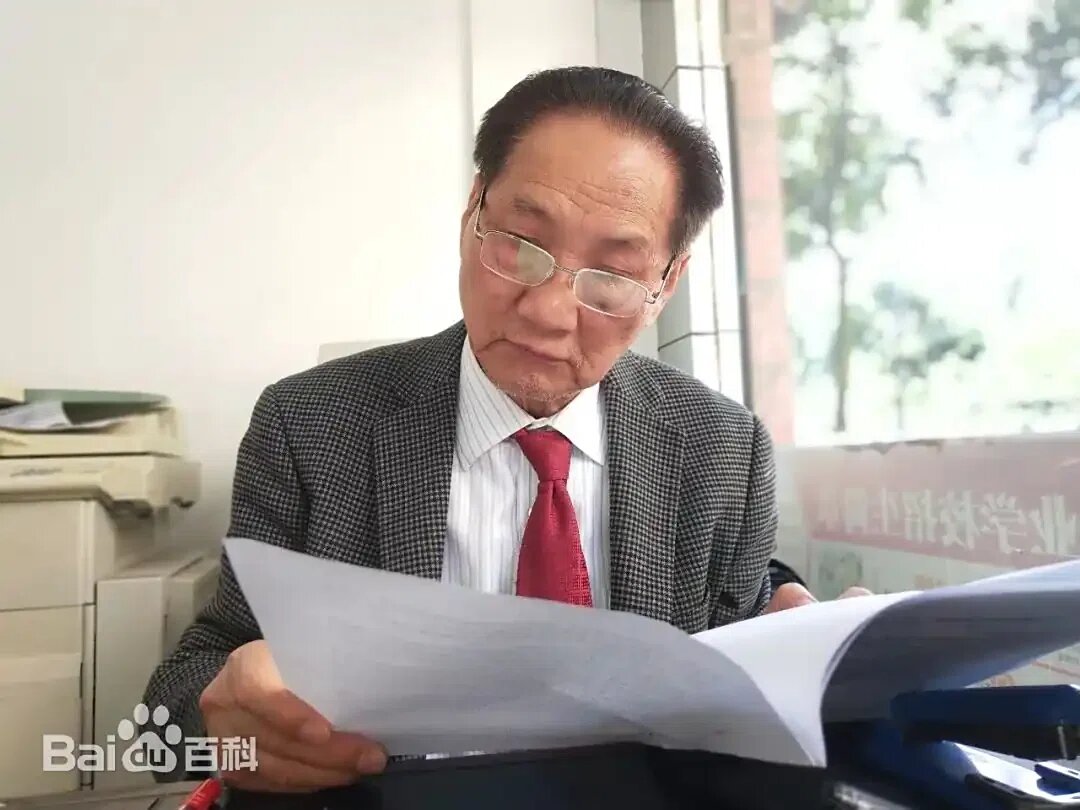

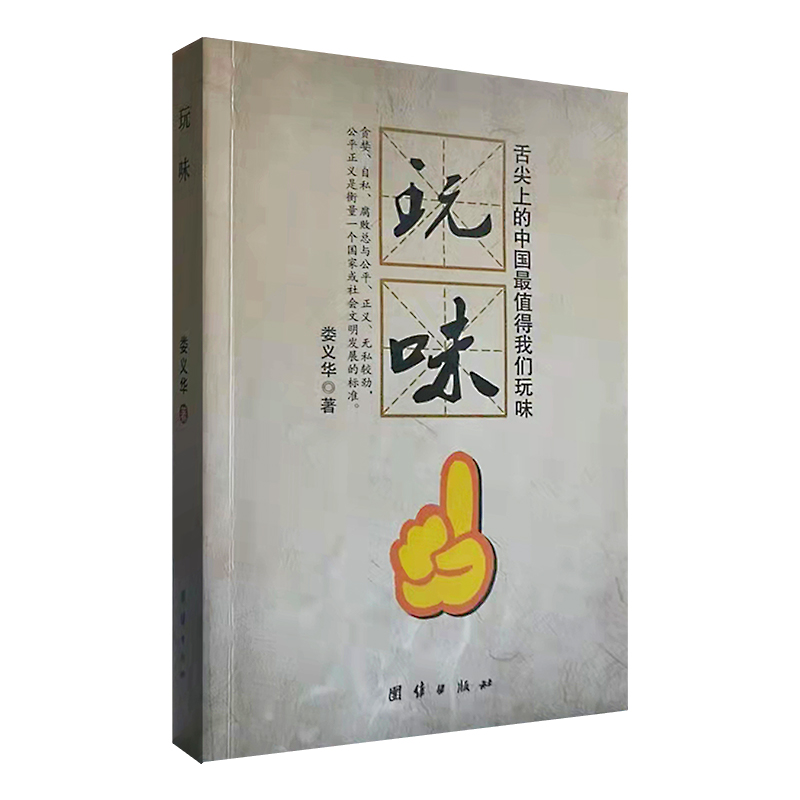

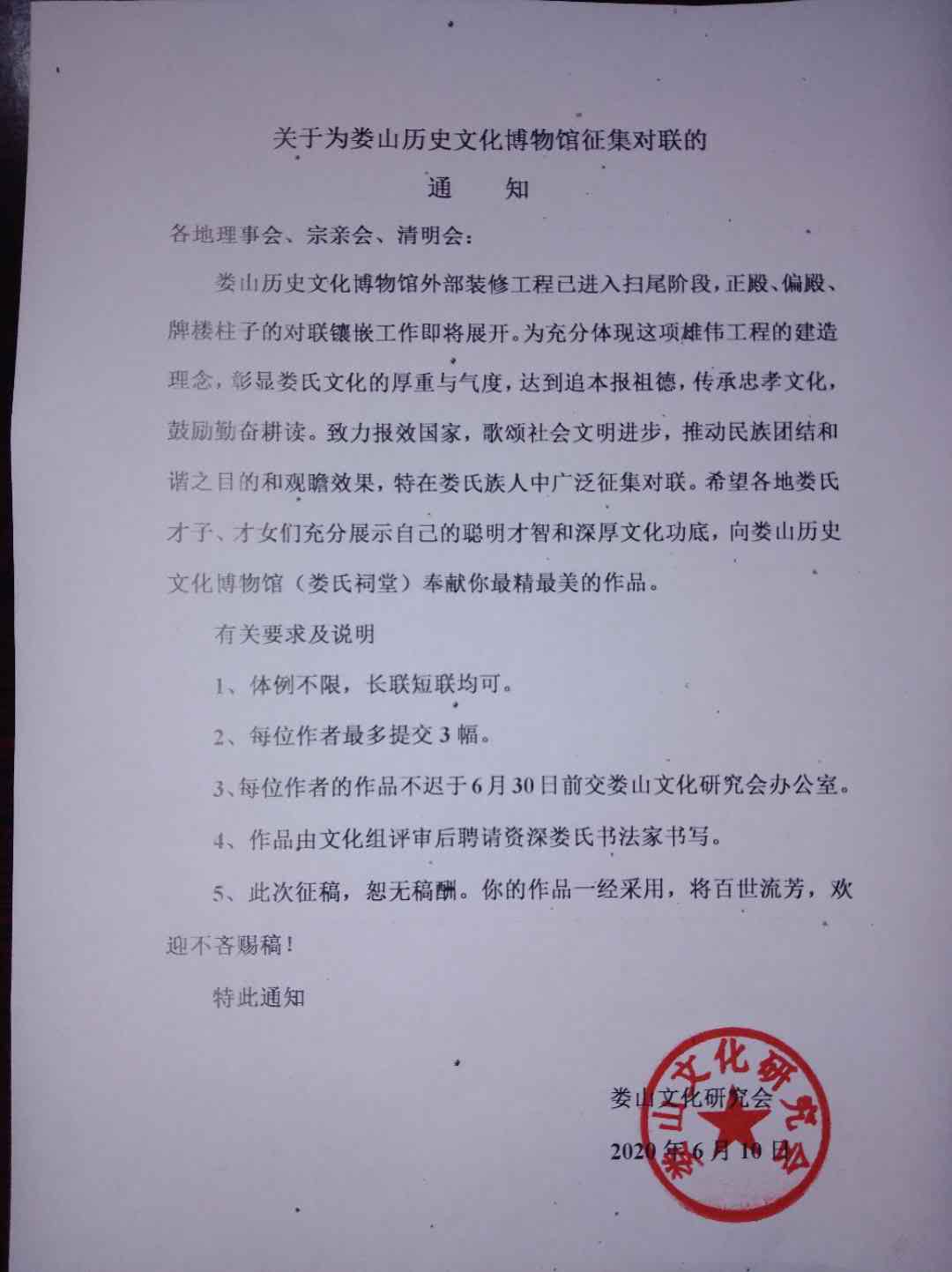

(作者:娄义华(女) 原载:娄山文化研究会《娄山魂》 2019年第二期)

阅读 次