娄烨:用电影记录时代的失语者

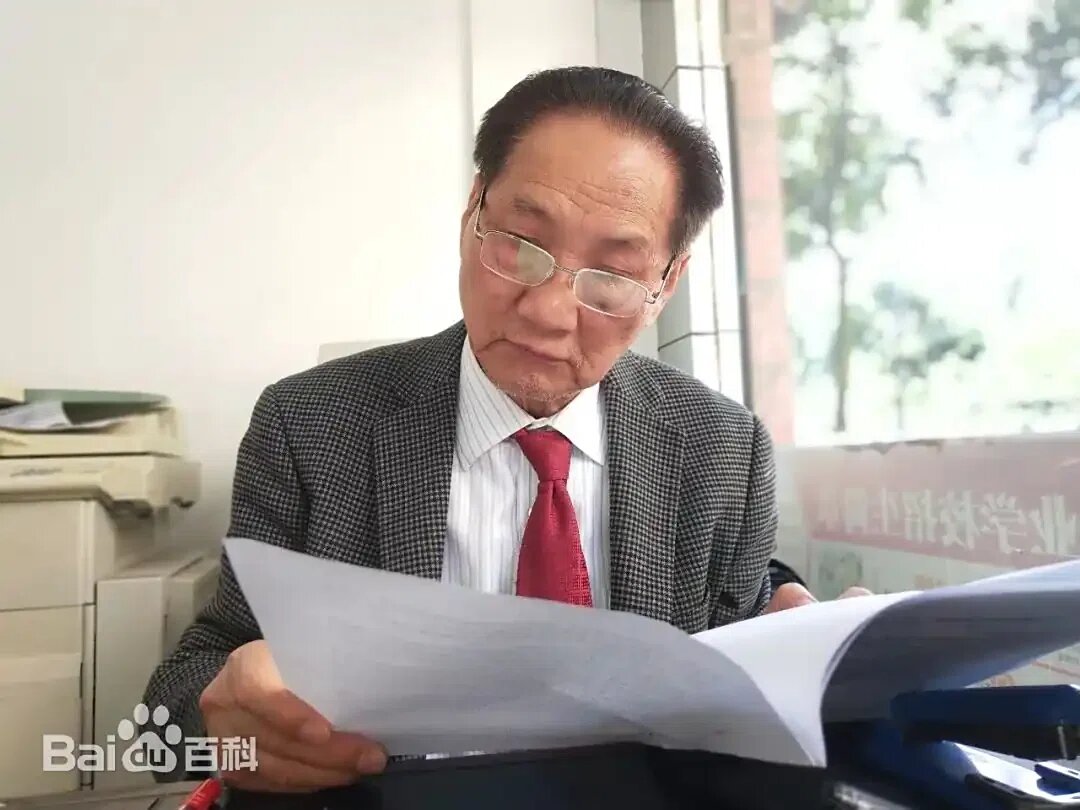

柏林电影节上的娄烨

演员贾宏声有个观点我很认同,大部分人,穷尽一生,都在为着成为被认可的人而努力,但总有少部分人,他们对抗种种驯服,把决绝作为自己的底色,他们或许不知道自己真的要什么,也不知道这样的反抗有没有希望,甚至他们明白,这份坚持非但得不到结果,也可能让自己被侮辱甚至被损害,许多人眼见于此,会在短暂叛逆后调头返回,成为他过去所反对的东西最忠实的拥护者,而还有那么一些人,他所有的坚持和反抗,成为一团闪耀的花火,它所表现出的魅力,并不在于结果是否完满。

渴望寻找真实的存在

拒绝被驯服,这是娄烨及其影像的特质。从《苏州河》到《风中有朵雨做的云》,娄烨关注的对象始终是社会的失语者,从意识流般的追忆,到纪录片式的尝试,再到商业化与自我风格的结合,还有那个电影中无处不在的大写的“我”,在娄烨的电影里,感官真实被放置在一个很高的位置,理性的神话破灭,取而代之的是感性的理解,在那些剥离社会规训的赤裸生命里,藏着娄烨对存在本身的不断追问。我为什么是我,我的意义在哪里实现,当一切理想幻灭成碎片和云雾,我该如何在风中,寻找曾经的梦幻?

《风中有朵雨做的云》海报

娄烨的电影之路从动画片《天书奇谭》开始,到1999年的《苏州河》,他才真正确立了自己的风格,瓦解宏大话语,回归赤裸生命,让镜头从集体转向个人,让意识成为叙事的源动力。《周末情人》里,娄烨呈现了八十年代青年无因的反叛,以及他们在无路可走后的文化自戕。《苏州河》里,娄烨一改对江南的诗意书写,呈现苏州河畔的肮脏与粗粝。当片中的摄影师说“我的摄影机从不说谎”时,娄烨打破了真实和虚构的界限,在梦幻的意境中传递感觉的真实,而这份真实建立在不完美甚至残酷之中,这些底层人物的撕扯自始至终都不是纯粹的浪漫,而是在对现实的不甘中一种生命本能的释放。

《周末情人》剧照

正是在《周末情人》和《苏州河》里,娄烨展现出自己对女性的敏锐感觉。他的镜头犹如巨网,小心翼翼打捞女人的心事,他的光影总能照进女性心底,在梦呓般的感觉中呈现女性的层次。娄烨镜头里的女性不再只是男性凝视的对象,她们反客为主,用本能控制着叙事的流动,她们或是剧烈或是颓靡,那股能量都超出男性的掌控。

女人是生命质感的展现,也是娄烨矛盾心理的延伸。《苏州河》里梦幻般的少女牡丹、《推拿》里追求爱情的都红,还有《花》里面陷入身份困境的“花”,娄烨用女性呈现激烈的生命质感,也在迷雾中追问存在的本真。他的电影关乎性,关乎政治,但它们最终传递的都是娄烨对生存本质的思索。

《苏州河》剧照

在那些梦幻叙事中,我们能看到这些人物献身悲剧的热忱,他们从一开始就预感到自己在飞蛾扑火,但他们在燃烧的过程中找到自己想要的充沛体验,他们害怕悲剧,却又享受悲剧,总是在剧烈的撕扯中体认自我的存在。所以余红说:“人其实是愿意孤独的,人也是愿意死的,要不然,为何偏偏与最心爱的人作对,为何对眼前的一切默然,而去忠于一切永不可及的一种事物呢?”

正因如此,观众很少在娄烨片中看到岁月静好,他镜头里的人物也很少会把和解作为命运的归宿,她们就像春天的花火,哪怕绚烂于一刹,好过平庸过一生。她们渴求着形而上的生活,盼望诗意和梦幻将自我救济,他们站在城市的高楼,对着夕阳诉说:“如果不是在一种理想中来观察我的生活,那么生活的平庸将使我痛苦不堪。”

《推拿》剧照

追问一个破碎的时代

娄烨用感觉拍电影,但他感性的叙事背后有强大的理性做支撑,早在北影时,娄烨就通过《<放大>:试论安东尼奥尼影片色彩的非象征性》表达了他对电影的细腻理解,在《苏州河》中,娄烨最令人惊叹的不是他致敬《维罗妮卡的双重生命》的叙事,而是他精确的节奏感和对意象的敏锐捕捉。在《风中有朵雨做的云》中,娄烨通过城中村的打斗戏份,再一次显露出他对场面的控制和运镜的流畅,而最被人津津乐道的,则是他在《推拿》里熟练地运用移轴虚焦镜头、色彩抽离和日夜交叉剪接。

《风中有朵雨做的云》剧照

和贾樟柯、王小帅、张扬等人一道,他们那一代北影学徒被归纳为“第六代导演”,但他们本身是拒绝被归纳的群像,他们从一开始就在不同的道路奔走。尽管遭遇到学院派盲从西方、风格破碎、价值虚无的批评,但娄烨的电影已然自成一体,到如今仍是对那一代理想青年最准确的记录。

世纪之交,《苏州河》让娄烨拥有底气,到下一部电影,他“变本加厉”,加剧了生命的震颤体验。尽管电影注入了更多时代的因素,但娄烨要处理的本质上还是“我”的迷惘。如果说贾宏声在《苏州河》里表现的是理想主义的失落,余红则更进一步,追问时代变革后更无可逃避的虚无。

和第五代导演对父权和传统的返回不同,娄烨完完全全放弃了对父权的幻想,他的电影没有寻根的热切,也很少通过和解来粉饰切肤之痛。即便“走到所有路的尽头”,娄烨电影里的人物依然迷惘、失势,也仍旧保留自己抗拒的态度。

他们打碎信仰但没有重建信仰,追求光明却一脚踏入虚空,这些继承列侬和五月风暴激进青年精神遗产的人,明明白白地活在一个不属于自己的年代:一边是新旧变革的理想凋零,一边是资本主义对生活的全面入侵,从脏兮兮的苏州河畔到遭遇剧变的冼村,娄烨记录着垮掉者和他们被遗忘的命运。当拔地而起的高楼遮蔽了城中村的灰暗,电影的记录,让抵抗被遗忘成为可能。

许多文艺青年爱看娄烨电影的原因,就是因为他刺到了他们内心的幻灭,这种幻灭不只是勇士搏斗恶龙的失败,而是一个人走在荒原,根本不知道何路可走。这一代青年的困惑,已经被作家米兰·昆德拉洞察:“在黑暗中,人们什么也看不见,人们是盲目的,人们受到制约,人们不自由。在雾中,人是自由的,但这是在雾中的人的自由。”

人们活在雾中,有的人放弃挣脱,将雾气当做新鲜空气,有的人则无法忽略雾的存在,始终去追问存在的真实。娄烨的电影看似虚无,但贯穿始终的都有对真实的渴求,牡丹、余红们宁愿面对现实的残酷,也不要活在虚假的幸福,而娄烨之所以如此执迷于性爱的叙事,就在于在他的生活经验中,这是可以公开的最接近赤裸真实的介质,而对一个敏感的青年来说,黑暗中灼热的呼吸、心脏的跳动,是比宏大话语更真实的存在。

正因如此,娄烨对身体和性的刻画有着惊人的细腻,而身体和性爱在他的不同电影中,能够被赋予不同的意味。《推拿》里,性爱成为两个人确认彼此的方式;《花》之中,中法恋情的深处,是娄烨对自我处境的矛盾,他把“花”作为一个“墙内开花墙外香”的导演的隐喻;到了《风中有朵雨做的云》,性爱在资本渗入毛细血孔、阶层日益分化的世界里,也成为可供交换的商品和跨越阶层的手段。

《花》剧照

为失语者正名,拒绝被驯服

从《周末情人》《苏州河》到《浮城谜事》《风中有朵雨做的云》,娄烨的电影更具商业性,指向的群体也更加复杂。在他的早期电影中,自由主义青年是当仁不让的主角,娄烨受制于自己的阅历,呈现的也多是知识分子的苦闷、文艺男女理想的幻灭,而在新近几部作品中,娄烨对阶层的碰撞更加敏感,对边缘人的描绘也不再局限于知识青年,《推拿》里的盲人推拿师、《浮城谜事》里逾越道德界线的警官,以及《风中有朵雨做的云》中的城中村群像,娄烨用镜头呈现了更广泛的失语者。

娄烨拍理想主义青年的幻灭,拍底层失语者的生活,追求的不仅是政治良心的表态,而是他对这个时代人的境遇的追问。他的叙事里有无可奈何,他的无力并不是文艺小青年的无病呻吟,也不只是禁片导演对自己尴尬处境的自嘲,而是他站在时代浪潮的彼岸,对现实的清醒和不体认。

《浮城谜事》剧照

那些曾经追求自由的人,沉浸在勇士与恶龙搏斗的叙事中,他们曾天真的相信光明的到来,等到的却是零落成泥,和资本主义对生活的全方位渗透。曾经追求信仰而不得,如今干脆信仰全方位瓦解,底层被侮辱与被损害,他们在暴富神话中成为时代的失语者,在暴力和性爱中宣泄自我的压抑,他们激烈,因为他们过于虚无,他们执着,好让尊严慢点离散。

发生在广州的事就是对这个大环境的小隐喻,资本的累积以牺牲一部分人为代价,商品化的世界降低了人的尊严,当一个小世界的话语权被一部分人垄断,那些被侮辱的个体,只能通过暴力来宣泄自己内心的苦闷。近年来,这样的电影已然成为东亚世界的新潮流,例如李沧东的《燃烧》、杨雅喆的《血观音》,而现在,《风中有朵雨做的云》加入了这个行列。

一代人有一代人的活法,一代人有一代人的执着。当王小帅和现实和解,娄烨还在死磕。他的电影成为这个时代的雾中风景,也成为一部分人的精神圣经,他们着迷的已不只是电影的技艺本身,还有一种近乎西西弗斯活在当下的精神感召。

(来源:澎湃新闻 )

阅读 次